三味線に「猫の皮が使われている」と聞いて、驚いたり戸惑った方も多いのではないでしょうか。日本の伝統楽器である三味線には、長い歴史と音へのこだわりがあります。一方で、現代の価値観ではその素材に疑問を持つ声も増えています。本記事では、その背景や今の実情をわかりやすく解説します。

三味線の猫の皮はなぜ使われるのか

三味線の皮に猫が使われる理由と他の素材

三味線に猫の皮が使われるのは、楽器として求められる音の質に大きく関係しています。三味線は日本の伝統楽器であり、張りのある高音と繊細な音の響きが重要です。猫の皮は薄くて柔らかい上に均一な質感を持っており、弾いた際に音の立ち上がりが早く、微細な音も表現しやすいという特徴があります。

ほかの素材としては犬の皮や合成皮があります。犬皮は猫皮より厚く、低音に強いものの高音の伸びや繊細さでは劣ります。合成皮は環境や動物保護の観点から近年使用が増えていますが、猫皮と比べると音のニュアンスがやや平坦になりがちです。

職人や演奏者の中には「音に妥協したくない」と猫皮を選ぶ人もいます。ただし、近年では音質と倫理のバランスを取るため、合成皮の技術改良も進んでいます。どの素材が最適かは、演奏者の目的や価値観によって変わってくるのです。

三味線で猫を使うことはかわいそう?

三味線に猫の皮が使われていると聞くと、「かわいそう」と感じる方が多いのも自然な反応です。特に猫をペットとして身近に感じている人にとっては、複雑な感情を抱くのも無理はありません。

たしかに昔は、音質を最優先にして猫の皮を調達していた時代がありました。しかし現代では、動物愛護の意識が高まっており、野良猫を捕まえるような行為はされていません。現在市場に出回っている猫皮は、自然死や事故死などで亡くなった個体からごく限られた手段で供給されているケースが多く、入手経路も厳しく管理されています。

それでも「命を使って音を生む」ことに抵抗を感じる人もいるでしょう。その気持ちは大切にすべきであり、合成皮の使用や動物皮を使わない選択肢も広がってきています。大切なのは、素材の背景を知った上で、自分の価値観に合った選択をすることです。

三味線の猫の皮はなぜ現在も使用されているのか

三味線の皮は現在も手に入りますか?

はい、三味線に使われる皮は現在も手に入ります。ただし、その入手方法や流通量には制限があり、昔のように安定して手に入るものではありません。特に猫皮は希少性が高くなっており、日本国内でも扱う業者が限られています。かつては中国からの輸入が主流でしたが、近年は動物愛護の観点や国際的な規制の影響もあり、供給は非常に少なくなっています。

一方で、犬皮や合成皮は比較的安定して供給されており、初心者用や中級者向けの三味線にはこれらの素材が多く使われています。特に合成皮は価格が抑えられるだけでなく、湿度や温度の変化に強いため、日常的な使用にも適しています。

演奏者が本格的な音を追求する際には猫皮を希望することもありますが、現在では注文から数か月待つことも珍しくありません。品質や音へのこだわりだけでなく、供給状況や倫理面も含めて、素材選びの判断が求められる時代になってきています。

猫皮と合成皮の音や質の違い

猫皮と合成皮では、音の響きや質感に明確な違いがあります。猫皮は薄くてしなやかで、弾いた瞬間に「パン」と張りのあるクリアな音が出るのが特徴です。音の立ち上がりが早く、繊細な表現がしやすいため、プロの演奏家や舞台演奏において高く評価されています。

一方で、合成皮は耐久性に優れており、湿気や温度変化に強いため、管理がとても簡単です。ただし音の面では、やや硬さがあり、猫皮ほどの響きや表現力が出しにくいと感じる人もいます。演奏者によっては「音がのっぺりして聞こえる」と感じる場合もあるでしょう。

しかし近年は技術の進歩により、合成皮でも猫皮に近い音を再現できる製品も登場しています。コスト面や動物倫理への配慮を重視する方にとっては、十分に選択肢となるレベルです。音にどれだけこだわるか、自分の目的に合った素材を選ぶことが大切です。

猫皮使用に対する現代の倫理的配慮

現在では、猫皮の使用に関して倫理的な視点が強く求められるようになっています。三味線は日本の伝統文化の一つですが、その製作過程で動物の命が関わるという事実に対し、社会全体がより敏感になっているのは確かです。

現代の猫皮は、野良猫やペットを対象にしているわけではなく、自然死や事故死した猫などから、ごく限られた方法で入手されています。また、使用には厳しい基準が設けられており、無許可での取引や流通は法律で禁止されています。扱っている業者も限られており、倫理性・透明性の確保が求められています。

さらに、演奏者の間でも「命を扱う素材」を使うことへの意識が高まり、猫皮に代わる合成皮の選択が広まりつつあります。演奏の伝統を守りながらも、時代に合わせて素材や姿勢を見直す動きは今後ますます加速すると考えられます。選ぶ側も、その背景を理解した上で判断することが大切です。

三味線の猫の皮はなぜ希少で高価なのか

猫皮の価格が高い理由

猫皮の価格が高騰している背景には、いくつかの要因があります。まず第一に、猫皮自体が非常に希少であるという点です。現在では猫を意図的に捕獲することは法律で禁じられており、自然死や事故死などの限られた個体からのみ採取されるため、流通量が極端に少ないのです。

さらに、音質の面でも猫皮は他の素材と比べて優れているとされ、高音の伸びや繊細な表現において高く評価されています。このような音へのこだわりを持つ職人や演奏家の需要がある一方で、供給が極めて限られているため、価格が上がりやすくなります。

加工にも高度な技術が必要であり、品質のばらつきが出やすいため、安定した仕上がりを求めるには熟練した職人の手による細やかな処理が不可欠です。その手間もコストに反映されます。希少性・技術力・需要の三つが重なって、猫皮の価格は年々高まっているのです。

猫皮はどこからどのように入手されているのか

猫皮は現在、非常に限定されたルートでのみ入手されています。かつては海外、特に中国などからの輸入が主でしたが、動物愛護の意識が国際的に高まる中で、その流通ルートも大きく変わってきました。現在では、自然死や事故死した猫の皮のみが素材として扱われており、無許可の取引は法律で禁じられています。

国内での供給はごくわずかで、信頼できる業者を通じてのみ取り引きされます。猫皮を使用する三味線職人や製造会社は、動物愛護法や流通管理の基準を厳守しながら、透明性のあるプロセスで素材を確保しています。そのため、誰でも自由に購入できるものではなく、一定の資格や契約が必要な場合もあります。

また、状態のよい皮を得るためには、毛の向きや皮の厚みに注意して加工する必要があり、扱う側の知識と技術も求められます。このような背景から、猫皮は「簡単に手に入る素材」ではなくなっているのです。

三味線の猫の皮はなぜ職人に選ばれるのか

職人の音へのこだわりと歴史的背景

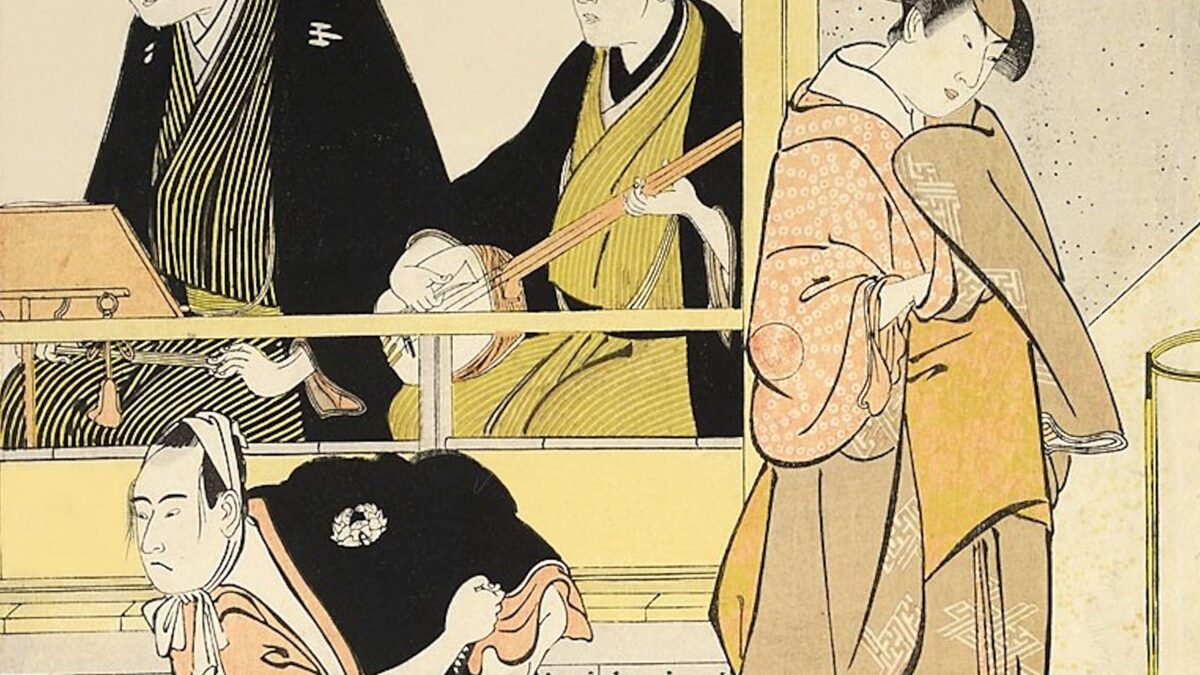

三味線における「音」は、単なる楽器の響きではなく、演奏者の表現力そのものを支える要素です。職人たちは、その音作りに細心の注意を払ってきました。三味線は江戸時代から発展した楽器で、歌舞伎や長唄などの舞台芸能とともに育まれてきた背景があります。そのため、観客に繊細な情感を伝えるために、わずかな音の違いも無視できません。

特に猫皮の持つ柔らかく反応の早い音は、職人にとって理想とされてきました。張り具合ひとつで音色が変化するため、皮の選定から張り作業、仕上げまで職人の技術が問われます。現代でも、経験豊かな職人は「良い音は皮選びから始まる」と語ります。

こうした背景のもと、三味線作りは単なるモノづくりではなく、音という目に見えない価値を生み出す芸術的な仕事として継承されているのです。

猫皮は三味線のどこに使われているのか

三味線において猫皮が使われるのは、胴の表と裏、つまり「音を出す部分」にあたる部分です。この胴の皮が太鼓のように張られることで、弦をはじいた音が響き、三味線特有の音色が生まれます。皮の張り方や厚み、質によって、音の大きさや響き方が大きく変わるため、素材選びはとても重要です。

胴は木製の枠でできており、その両面に皮をぴんと張ることで、弦の振動が共鳴し、深みのある音が生まれます。猫皮はその軽さと柔らかさから、特に高音の響きに優れているため、舞台での使用や録音時に重宝されてきました。

また、裏面にも同様の皮が張られている理由は、音の抜けや広がりを整えるためです。こうした構造によって、三味線は他の弦楽器にはない独自の音色を実現しているのです。

猫のひげも使用されることがある?

猫のひげが三味線に使われるという話を耳にしたことがあるかもしれません。実際には、猫のひげは三味線そのものの構造や演奏には使われていませんが、演奏者の中には縁起物やお守りのように扱う人もいます。猫は古くから日本文化の中で神秘的な存在とされてきたため、その一部を大切にする風習が残っている場合もあります。

ただし、実用品としての役割はないため、機能面では関係ありません。インターネットなどで語られる話の中には、事実というよりも民間伝承や演奏者個人の信仰に近いケースも多いのが実情です。

こうした情報を目にしたときは、「迷信」と「技術的な事実」を切り分けて考えることが大切です。猫のひげについては、文化的な背景やイメージの一部として理解するのがよいでしょう。

三味線の猫の皮はなぜ誤解されやすいのか

三味線に猫を「食べる」と誤解される理由

三味線に猫を「食べる」と誤解されるのは、言葉の使い方や文化的な知識の差が背景にあります。三味線には猫の皮が使われていることが知られていますが、その情報が一人歩きし、「猫を使う=猫を食べる」と極端に解釈されてしまうことがあるのです。特に、三味線に詳しくない人が断片的な情報を目にした場合、その誤解が起こりやすくなります。

また、SNSなどで刺激的な表現が拡散される中で、「猫を使っている=残酷な行為」と結びつけられやすく、実際の用途や文化的背景が正しく伝わらないまま誤解が広がることも少なくありません。加えて、日本文化に馴染みのない外国人が「cat + shamisen」などの情報を翻訳アプリなどで検索した結果、誤訳により“食用”と誤認するケースも見られます。

三味線に使われるのは猫の皮であり、食材として使われるわけではありません。このような誤解を防ぐには、正しい情報をわかりやすく伝えることが欠かせません。

まとめ

三味線に猫の皮が使われている背景には、音への強いこだわりと長い歴史があります。一方で、現代の価値観では倫理的な配慮も不可欠です。伝統を守りつつも、素材や方法を見直す動きは今後さらに進むでしょう。大切なのは、正しい知識を持ち、自分の価値観に照らして判断することです。文化を理解しながら、未来につなげる視点を持つことが、真に豊かな選択につながります。