「三味線って高そう…」「初心者でも続けられるのかな?」と迷っていませんか?和楽器に興味はあっても、最初の一歩がなかなか踏み出せない方は多いものです。この記事では、三味線の値段や選び方、初心者におすすめのセットまでわかりやすくご紹介します。

三味線の値段は初心者にとって高い?基礎知識を解説

三味線の相場はいくらですか?

三味線の価格は種類や材質によって幅がありますが、初心者向けのものであればおおよそ5万円から15万円程度が一般的です。中級者以上向けや高級な素材を使ったものになると、20万円を超えることも珍しくありません。価格差の大きな要因は、使用される木材や皮の種類、糸巻きなどの部品の品質によるものです。

たとえば、練習用に多く選ばれる合成皮革を使用したモデルは比較的安価で、メンテナンスも簡単です。一方、本皮を使ったものは音質に優れており、プロの演奏にも対応できますが、その分価格は上がります。なお、中古品という選択肢もありますが、状態や保証面で不安が残るため、初心者にはあまりおすすめできません。

初めての購入では「安すぎるもの」は避けたほうが無難です。あまりに安価な製品は調弦が合わなかったり、すぐに故障するリスクもあるため、最低でも5万円前後の信頼できるメーカー製のものを選ぶのが安心です。

初心者セットの価格と選び方の基準

三味線の初心者セットは、相場としておおよそ3万円から10万円前後で販売されています。セットには通常、本体のほかにバチ(撥)や駒、ソフトケース、チューナーなどが含まれており、すぐに練習を始められるのが特徴です。

選び方のポイントとしては、「これから長く続ける可能性があるか」をまず考えることが大切です。短期間の体験や趣味程度で始める場合は、5万円以下の入門セットでも十分ですが、継続的に学びたい方には、ある程度しっかりした作りの7〜10万円台のセットがおすすめです。

また、付属品の質にも注目しましょう。特にバチやケースの品質が低いと演奏時の扱いに影響が出るため、レビューやメーカーの評判を参考に選ぶと安心です。自分に合ったサイズや持ちやすさも重要なので、可能であれば店舗で試奏できる機会を持つと失敗が少なくなります。

津軽三味線の初心者購入時の注意点

津軽三味線を初めて購入する際には、通常の長唄三味線や地唄三味線とは異なる点に注意が必要です。まず、津軽三味線は音が力強く、使用されるパーツも大型で重みがあります。そのため、価格帯も全体的に高めで、初心者向けでも8万円から15万円ほどになることが多いです。

特に気をつけたいのは、「棹(さお)」の太さです。津軽三味線は太棹と呼ばれる太い棹を使っており、これが手に合わないと演奏が難しく感じられます。手が小さい人や女性の場合は、少し細めの棹を選ぶことも検討してみましょう。

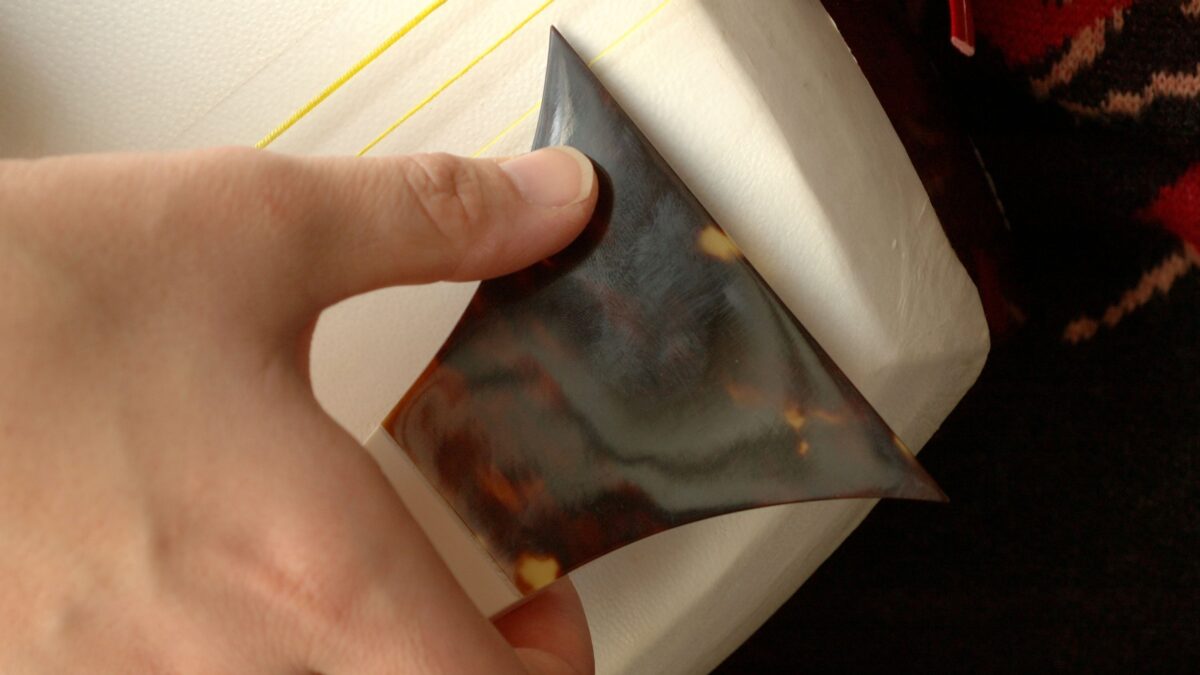

また、津軽三味線は強く打つように弾く奏法が多いため、丈夫な作りであることが重要です。合成皮ではなく、本皮を使っているかどうかも音の響きに大きく関わります。さらに、初心者には楽器本体だけでなく、音の出し方や奏法を指導してくれる教室や教材も大切です。

価格や構造だけで判断せず、自分の手や体に合うか、メンテナンスやサポート体制が整っているかを総合的に見て選ぶのが、後悔しない購入のコツです。

初心者向け三味線セットのおすすめと選び方

三味線初心者セットのおすすめ商品

三味線初心者向けのセットを選ぶなら、使いやすさとコストパフォーマンスのバランスが重要です。おすすめの商品としてよく挙げられるのが、国産メーカーによる初心者専用モデルで、価格帯は5万〜8万円前後が目安です。この価格帯では、本体・バチ・駒・ソフトケース・調弦チューナーなど、基本的な道具が一式そろっており、すぐに練習を始められます。

中でも評価が高いのは、長年教室向けに提供しているメーカーのセットです。こうした製品は、音の安定性があり、初心者でもチューニングしやすくなっています。また、バチの持ちやすさや糸巻きの精度など、細かい部分にまで配慮されていることが多く、練習のストレスが減る点も魅力です。

一方、海外製のセットも一部出回っていますが、品質にばらつきがあるため注意が必要です。購入の際は、レビューや実績、サポート体制をしっかり確認するのが安心です。迷ったときは、楽器店や教室で扱っている商品を参考にすると失敗しにくくなります。

安い三味線セットのメリットと注意点

安い三味線セットの最大のメリットは、手軽に始められることです。価格帯としては、2万円〜4万円程度で販売されていることが多く、初心者が「まずはやってみたい」と思ったときの第一歩としては魅力的です。また、必要な道具が一式そろっているため、追加で何かを買い足す手間もありません。

ただし、安さにはそれなりの理由があります。たとえば、皮が合成素材であったり、棹(さお)や糸巻きの仕上げが甘かったりする場合があり、音質や耐久性の面ではやや劣ることが多いです。長く使いたい人や、演奏の上達を目指す人にとっては、物足りなく感じる可能性もあります。

また、修理や調整の対応が不十分なメーカーもあるため、アフターサポートも確認しておくと安心です。初期費用を抑えるのは大切ですが、使いにくい楽器では練習のモチベーションが下がってしまうこともあるため、できれば実物を見てからの購入をおすすめします。価格だけで判断せず、全体のバランスを見て選びましょう。

三味線の値段と初心者が無理なく始める方法

初心者が独学で続けるためのコツ

三味線を独学で続けるためには、いくつかの工夫と継続のコツが必要です。まず意識したいのは「毎日少しでも楽器に触れること」です。たとえ10分でも構わないので、定期的に弾くことで感覚が身につきやすくなります。また、チューニングや構え方などの基本を動画や教本で丁寧に学び、誤ったクセがつかないよう注意しましょう。

次に、目標を明確に持つことも大切です。「1曲弾けるようになる」「3か月続ける」など、小さなゴールを決めることでモチベーションを維持できます。独学では誰かに見てもらう機会がないため、自分の演奏を録音して客観的に確認するのも有効です。

また、オンラインのコミュニティやSNSを活用して、他の初心者と交流するのもおすすめです。孤独にならず、共感し合える仲間がいると続けやすくなります。無理せず、楽しみながら続けることが、上達への近道です。

年齢は関係ある?三味線を始めるタイミング

三味線を始めるのに年齢は関係ありません。実際、60代や70代からスタートする方も多く、年齢に関係なく楽しめる楽器です。もちろん若いほうが体力や記憶力の面で有利なこともありますが、三味線は技術や表現力がものを言う楽器なので、落ち着いた集中力や丁寧な練習を重ねれば、年齢を問わず上達が可能です。

また、子育てや仕事が落ち着いたタイミングで「やっと趣味の時間が取れるようになった」と感じる中高年の方にとっても、三味線は奥深い楽しみを提供してくれます。加えて、演奏を通じて地域の音楽サークルや教室に参加すれば、仲間との交流も生まれ、生活にハリが出るという声もあります。

始めるタイミングに「遅すぎる」ということはありません。自分のペースで取り組める環境が整っていれば、それが最適なスタートの時期です。

三味線に向いている人の特徴とは

三味線に向いている人にはいくつか共通した特徴がありますが、必ずしも特別な才能が必要なわけではありません。まず挙げられるのは「音に対するこだわりがある人」です。三味線は繊細な音の変化を楽しむ楽器なので、細かい違いに気づける感性があると、より深く楽しめます。

次に、「地道に練習を積み重ねられる人」も向いています。弦の張り替えや調弦など、メンテナンスを含めて日々の積み重ねが大切なため、継続力が求められます。また、和の文化や伝統芸能に興味がある方にとっては、三味線はその魅力を体感できる最高の入口となります。

一方で、手が小さい方や握力に不安のある方は、最初は少し慣れにくいかもしれません。ただ、道具の選び方や練習法を工夫すれば問題なく上達できます。要は「楽しもう」という気持ちがあれば、誰でも三味線に向いているのです。

三味線の値段で後悔しない初心者の買い方

初心者が後悔しない三味線購入のチェックポイント

三味線を初めて購入する際は、価格だけで選ぶのではなく、いくつかの重要なポイントを事前に確認することが後悔を避けるコツです。まず注目すべきなのが「皮の素材」と「棹(さお)の材質」です。安価なモデルは合成皮を使っていることが多く、メンテナンスは楽ですが、音の響きはやや軽くなります。一方、本皮は深みのある音を出せますが、乾燥や湿気に敏感です。

次にチェックしたいのは、付属品の充実度と品質です。初心者セットと称していても、バチやケースの質が低ければ演奏に支障をきたすこともあります。また、チューニングのしやすさや、糸巻き部分の精度も見逃せません。初心者ほどこうした細部にストレスを感じやすいため、実物に触れて確かめるのが理想です。

さらに、購入後のサポート体制も重要です。修理や張り替えなどに対応してくれる店舗かどうか、保証があるかなどを確認しておくと安心です。信頼できる専門店や教室とつながりを持つことも、継続的な学びにつながります。

三味線と他の楽器を比較して検討しよう

三味線と三線はどっちが難しい?

三味線と三線(さんしん)は見た目や構造が似ていますが、演奏の難しさや習得のしやすさには違いがあります。一般的に、三線の方が比較的簡単だと感じる初心者が多いです。三線はナイロン弦を使っており、指への負担が少ないうえ、音階もシンプルな構成で覚えやすい傾向があります。

一方、三味線は皮の張りが強く、撥(ばち)を使って演奏するため、右手の使い方に独特の技術が必要です。また、曲によっては細かいリズムや音の強弱を表現するため、最初は難しさを感じるかもしれません。ただ、三味線には日本の伝統音楽特有の深い表現力があり、弾けるようになると大きな達成感があります。

どちらが「難しいか」は人によって異なりますが、気軽に始めたい方には三線、本格的に音楽性を深めたい方には三味線がおすすめです。自分の目的や興味に合わせて選ぶことが大切です。

初心者が楽しく続けられる楽器の選び方

楽器選びで一番大切なのは、「自分が楽しめるかどうか」です。初心者にとって技術的な難易度よりも、毎日少しでも手に取りたくなるような楽器を選ぶことが、長く続ける秘訣になります。そのためには、音の響きや見た目の好み、演奏スタイルへの共感など、自分の直感を大切にしましょう。

また、持ち運びのしやすさや練習場所の確保も、選ぶ際の重要なポイントです。三味線や三線のように音量の調整が難しい楽器を自宅で練習する場合は、防音対策や時間帯の配慮も必要になります。その負担を感じずに取り組めるかどうかも続けやすさに直結します。

さらに、独学で学べる教材があるか、サポートしてくれる教室があるかといった環境面も確認しておきましょう。自分に合ったスタートが切れる楽器なら、自然と楽しみながら上達していけます。興味と生活スタイルがマッチするものを選ぶことが、長続きのカギです。

まとめ

三味線は決して手の届かない趣味ではなく、初心者向けの選択肢も豊富にあります。大切なのは、自分の目的や生活スタイルに合った一歩を選ぶことです。価格や難易度に惑わされず、楽しみながら続ける環境を整えることで、音楽のある豊かな日常が広がります。まずは「自分に合う一丁」を探すことから始めてみませんか?